3. ELISABETH-KÄSEMANN-SYMPOSIUM

LERNEN AUS DER GESCHICHTE

Vermittlungsprozesse von Gewalterfahrung und Völkermord an nachfolgende Generationen

12. bis 13. Oktober 2018, Evangelische Akademie Bad Boll

Das 3. Elisabeth-Käsemann-Symposium widmete sich einer Fragestellung von aktuellster Bedeutung. Angesichts der weltweiten Erstarkung antidemokratischer Tendenzen in demokratisch regierten Ländern, erstaunlicherweise auch in „advanced democracies“, wird nach Methoden gefragt, demokratisches Bewusstsein zu fördern.

Ein Weg könnte darin bestehen, in der Vermittlung von autoritärer Vergangenheit und Menschenrechtsverbrechen eine Sensibilisierung für demokratische Werte bei nachfolgenden Gesellschaften und Generationen zu erzeugen. Auf dem 2. Elisabeth-Käsemann-Symposium sprachen und diskutierten hierzu internationale Expertinnen und Experten.

Begrüßung durch die Veranstalter: Prof. Dr. Jörg Hübner, Geschäftsführender Direktor der Evangelischen Akademie Bad Boll, Dr. Dorothee Weitbrecht, Geschäftsführerin der Elisabeth-Käsemann-Stiftung und Prof. Dr. Andrés Musacchio, Studienleiter der Evangelischen Akademie Bad Boll.

Die Keynote hielt der renommierte israelische Historiker Gideon Greif. Er beleuchtete die Aufarbeitung der Shoah von einer in Deutschland kaum wahrgenommenen Perspektive, nämlich als Herausforderung, der sich die israelische Gesellschaft nach 1945 stellen musste. Die traumatisierten Überlebenden des Genozids wurden in Israel kritisch betrachtet, denn die Opfer entsprachen nicht dem selbstbewussten und starken Image des um Souveränität und ums Überleben kämpfenden jungen Staates. Sie und ihre Geschichte wurden weitgehend ignoriert, sowohl in der allgemeinen Öffentlichkeit als auch in der pädagogisch-historischen Vermittlung. Ein Paradigmenwechsel sei in Israel erst im Jahr 1961 mit dem Prozess gegen Adolf Eichmann erfolgt.

Ab diesem Zeitpunkt habe eine differenziertere Auseinandersetzung mit dem Holocaust in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen eingesetzt, mit der auch die Anerkennung des erlittenen Leids der Überlebenden und ihrer Nachkommen verbunden war. Während das wachsende Bewusstsein für die Shoah ein wichtiger Faktor in der israelischen Verteidigungspolitik darstellte, stellte sich für die israelische Gesellschaft die Frage nach einer Schuld der Opfer und des scheinbar mehrheitlich ausbleibenden Widerstands gegen das nationalsozialistische Völkermordprogramm. Auch für die heutige israelische Jugend stünde diese Frage im Zentrum ihres Erkenntnisinteresses. Hier Antworten in angemessener Form zu geben, sei die wichtigste Aufgabe der Vermittlung der Shoah in Israel. Der Unterricht im Klassenzimmer wurde später um das persönliche Erleben der Orte des Genozids ergänzt. Seit Anfang der 80er-Jahre sei es üblich geworden, dass israelische Schüler, Studenten, Soldaten und Polizisten die polnischen Ghettos und Vernichtungslager besuchen würden. Viele junge Israelis erfassten mit dieser Reise erst die Bedeutung Polens für den Holocaust. Kritiker befürchteten als Ergebnis dieser Reisen nationalistische Tendenzen und antipolnische Ressentiments. Aber die überwiegend positive Wirkung der Besuche garantiere die Kontinuität der Reisen.

Problematisch sei das zunehmende Fehlen der Zeitzeugen. In diesem Kontext wies Greif auf das Pionierprojekt „Passagiere der Erinnerung“ hin, das nicht nur die individuelle Vergangenheitsaufarbeitung der Projektteilnehmer unterstütze, sondern zugleich eine neue Methode zur lebendigen Vermittlung der Shoah erarbeite. Nachkommen von Überlebenden würde die Möglichkeit geboten, einen einjährigen Kurs zu belegen, in dem sie sich historische, psychologische und pädagogische Kenntnisse aneigneten, die sie befähigten, vor Zuhörern die Geschichte ihrer Verwandten so zu erzählen, dass sie das Publikum kognitiv und emotional erreiche. Inzwischen gäbe es eine zweijährige Warteliste für die Kurse und weitere Bildungsinstitutionen hätten das Konzept übernommen.

Alejandra Naftal, Direktorin der Gedenkstätte der Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) in Buenos Aires, dem größten Haft- und Folterlager der argentinischen Militärdiktatur, beschrieb in ihrem Vortrag zunächst den langwierigen und schwierigen Prozess, Orte des Terrors der Militärdiktatur in Erinnerungs- und Bildungsstätten umzuwandeln.

Die Nutzung der Ex-ESMA als Lernort sei das Ergebnis eines aufwendigen integrativen Verfahrens gewesen, an dem sich Vertreter zahlreicher gesellschaftlicher Gruppierungen beteiligt hätten. Man wollte einen Ort schaffen, an dem sich „die Behaglichkeit unwohl und das Unbehagliche angemessen fühlt“. Einen Ort, der zur Diskussion und Reflexion anrege. Als Koordinatorin dieses Transformationsprozesses berichtete Alejandra Naftal eindrücklich von der Schwierigkeit, den Anliegen der unterschiedlichen Gruppierungen gerecht zu werden. Von maßgeblichem Einfluss waren die Überlebenden, die Opferangehörigen und die Justiz. Eine Mutter der „Madres de Plaza de Mayo“ forderte:

„Ich will, dass die Besucher der Gedenkstätte das Gleiche erleiden wie mein Sohn. Sie sollen den Schmerz, die Kälte, die Folter fühlen.“

Auf diese Worte sei damals tiefes Schweigen gefolgt. Die Koordinatoren wussten, der Versuch, den Schmerz und die Erfahrung der Opfer zu rekonstruieren, hätte nur über die Aussagen der Überlebenden erfolgen können. Dieses aber hätte eine subjektive Interpretation bedeutet und dem Anliegen nach einer differenzierten, sachlichen Darstellung der historischen Abläufe in dem Haft- und Folterzentrum entgegengestanden. Andere forderten einen Ort der Trauer zu schaffen oder die Zerstörung der Gebäude. Die Justiz wiederum erhob Anspruch auf das Gelände als Tatort und den unveränderten Erhalt der baulichen Gegebenheiten für die noch laufenden Prozesse gegen diejenigen, die für die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der ESMA verantwortlich waren. Nachdem Naftal das Konzept zu der Ausstellung immer wieder überarbeiten musste und etwa 200 Mal vor den verschiedenen gesellschaftlichen Vertretern präsentiert hatte, sei es angenommen worden. Elf Jahre nachdem das argentinische Militär die Gebäude dem Staat zur zivilen Nutzung übergeben hatte, konnte im Jahr 2015 der Lernort ESMA eröffnet werden.

2004 – Der damalige argentinische Präsident Nestor Kirchner kündigte die Räumung der ESMA an und die Einrichtung einer Gedenkstätte.

Ziel der Ausstellung sei es nicht, den Besucher zu schockieren. Entsprechend des deutschen Beutelsbacher Konsenses sollte auch in der Gedenkstätte ESMA vermieden werden, bei der Vermittlung historischen und politischen Wissens zu „überwältigen“. Geschichte müsse vielmehr als „offene Geschichte“ vermittelt werden, die jede Generation neu interpretieren könne und solle. Naftal berichtete, sie erfahre täglich, welch große Bedeutung es für die Besucher hätte, in physischer Präsenz den Ort der vergangenen Verbrechen zu erfahren und damit zu versuchen, das Geschehene mit den eigenen Sinnen zu erfassen, Antworten zu erhalten und Fragen stellen zu können. Als Christian Dürr von der Gedenkstätte Mauthausen die Ex-ESMA besuchte, hätte sie ihn gefragt, ob er denke, dass Orte wie ESMA oder Mauthausen die Besucher zu besseren Menschen mache. Aber er habe – wie sie selbst auch -, hierauf keine Antwort gehabt. Sicher sei, dass diese Orte existieren müssten, um immer wieder aufs Neue eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit anzustoßen, die aktuelle und gegenwärtige Fragestellungen mit einbeziehe.

Hans-Christian Jasch ist Direktor der Berliner Gedenk- und Bildungsstätte „Haus der Wannsee-Konferenz“, dem Ort, an dem 1942 Vertreter nationalsozialistischer Institutionen und Organisationen, überwiegend Juristen, die Zusammenarbeit bei der Ermordung der europäischen Juden besprachen, Auch er sieht den besonderen gegenwartsbezogenen Auftrag, der sich mit dem historischen Ort verbindet. Die Besucherinnen und Besucher müssten jedoch im Rahmen der „Pädagogik der Anerkennung“ dort „abgeholt“ werden, wo sie mit Wissen und im Zweifelsfall auch potentiellen Vorurteilen stünden.

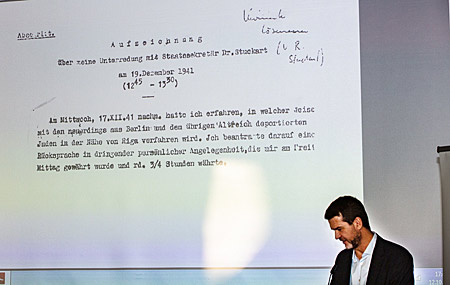

Das politische Bildungsangebot des „Haus der Wannsee-Konferenz“ richte sich insbesondere an Personen, die heute in jenen Berufsfeldern arbeiten, in denen 1942 auch die Teilnehmer der Wannsee-Konferenz tätig waren. Mit speziellen Schulungen und Analysen solle erreicht werden, dass die Adressaten Handlungsspielräume bei potentiellen Fehlentwicklungen erkennen könnten. Die Frage eines jungen Justizbeamten, wie er sich verhalten solle, wenn er unter einem AfD-Minister arbeiten müsse, verdeutliche die Herausforderungen vor denen heutige Gedenk- und Lernorte stehen. Am Beispiel des Gesprächsersuchen eines jungen Justizbeamten bei seinem Vorgesetzten im Jahr 1941 würde dokumentiert, wie Widerstand auch in kleinen Schritten geleistet werden könne.

Gesprächsersuchen eines jungen Beamten aus dem Jahr 1941

Der Beamte bat um das Gespräch aufgrund der er ihm bekannt gewordenen Verfolgung und Erschießung jüdischer Menschen und machte damit deutlich, dass er dieses Vorgehen nicht ignoriert.

Sowohl in der Selbstwahrnehmung als auch im Ausland wird die deutsche Vergangenheitsaufarbeitung häufig als role model verstanden. Habbo Knoch, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität zu Köln und ehemaliger Geschäftsführer der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, machte deutlich, dass in Deutschland erst seit den 1980er-Jahren die Existenz der Orte, an denen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt wurden, von Gesellschaft und Geschichtsdidaktik wahrgenommen wurden.

Auch in Deutschland seien der Entscheidung über die Nutzung und Erhaltung nationalsozialistischer Tatorte Jahrzehnte des Brachliegens und Ignorierens vorangegangen. Im Zuge des einsetzenden gesellschaftlichen Umdenkens, u.a. ausgelöst durch die Ausstrahlung der Sendung „Holocaust“, entstand das Bedürfnis, „authentische Orte“ zu erfahren. Es begann die Sicherung und Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen der dem Vergessen und der Natur überlassenen Spuren. Eine Rekonstruktion auf Grundlage der Aussagen von Überlebenden war in Deutschland ebenso wie bei der Umgestaltung der ESMA in Buenos Aires zugunsten einer sachlichen und differenzierten Darstellung abgelehnt worden.

Im Anschluss an die Beiträge von Greif, Naftal, Jasch und Knoch wurde über Sinn und Ziel von Gedenkstättenbesuchen diskutiert. Es bestand Einigkeit darüber, dass der verpflichtende Besuch von Orten des Terrors und der Gewalt durch Schülerinnen und Schülern ohne neue begleitende pädagogische Techniken und Methoden keinen Lerneffekt erzeuge. Knoch vertrat die Ansicht, dass ohne eine Interaktion zwischen Wissenspräsentation und Besuchern kein nennenswerter Erfolg in der politischen Bildung erzielt werden könne. Aus pädagogischer Perspektive erteilte er damit der ausschließlich akademischen Vermittlung von Wissen eine Absage. Entsprechend Naftals Auffassung von der sich jeder neuen Generation anbietenden „offenen Geschichte“ müsse dem Besucher die Möglichkeit zur Interpretation gegeben werden. Knoch ist der Auffassung, dass Empathie an Tatorten nicht vermittelt werden könne, die Mehrheit der Besucher würden diese Prädisposition ohnehin mitbringen. Ein Bezug zur Gegenwart und bildungspolitische Erkenntnis könnten dagegen erreicht werden durch das Zulassen von Widersprüchen und Unklarheiten in der Darstellung der Vergangenheit, die zur individuellen Stellungnahme anregten. Der Besuch eines Tatortes müsse verunsichern. Jasch mahnte, dass vor allem der junge Besucher mit dieser Verunsicherung nicht allein gelassen werden dürfe. Diese müssten mit einem Diskursangebot aufgefangen werden. Jasch und Knoch registrierten jedoch eine auffällige Unkenntnis der Lehrerinnen und Lehrer der Fächer Geschichte und Politik über die Entstehung der nationalsozialistischen Diktatur. Dieses Wissen müsse mit bildungspolitischem Ansatz im Lehramtsstudium vertieft werden.

Für sehr wirkungsvoll hält Jasch gemeinsame interkulturelle Reisen von Lehrern und nachwachsenden Generationen aus Opfer- und Täternationen. Beispielsweise eine Reise von israelischen, polnischen und deutschen Teilnehmern an nationalsozialistische Tatorte. Eine Universalisierung der Geschichte der Shoah und dem sich daraus ergebenden demokratischen Erkenntniswertes sei notwendig. Sie müsse auch syrische Immigranten erreichen. Der Effekt lasse sich verstärken, indem in einem ersten Schritt Kontinuitätslinien aufgezeigt würden und in einem zweiten Schritt Schülerinnen und Schüler historisches Wissen selbstständig erarbeiten und erfahren müssten, beispielsweise durch Quellenarbeit, die eine bestimmte Sprache, Handlungsspielräume und Brüche in Biographien deutlich werden lasse. Jasch war der Auffassung, dass Vergangenheitsaufarbeitung mit Unterstützung der Gedenkstätten in die Schulen hineingetragen werden müsse. Besonders wichtig sei die Auseinandersetzung mit einzelnen Biographien. Im Kontext der sterbenden Zeitzeugen würden neue Wege beschritten, einen interaktiven Bezug zur Vergangenheit herzustellen. Eine Methode biete sich über „Augmented Reality“. Sie erlaube es, dass beispielsweise verstorbene Holocaustüberlebende als Hologramme zu sehen und zu hören seien, denen das Publikum Fragen stellen könne. Ein komplexes Computersystem verarbeite die Fragen und formuliere eine passende Antwort. Es habe zur Wannsee-Konferenz ein Filmprojekt mit dem Einsatz von „Augmented Reality“ gegeben. Die Anwendung dieser Technik wurde von den Referenten des Symposiums jedoch abgelehnt, da die Gefahr des Missbrauchs durch verfälschende Interpretationen zu groß sei.

Sowohl Knoch als auch Jasch bedauerten, dass bisher keine Studie darüber existiere, was der Besuch eines Ortes des Terrors oder der Vergangenheitsaufarbeitung bei einer Person auslöse.

Einen medizinischen Ansatz der Vergangenheitsaufarbeitung verfolgte die Trauma-Therapeutin Eva Barnewitz in ihrem Vortrag „Unsere unaussprechliche Vergangenheit – wie Traum Einzelne, Familien und Gesellschaften fesselt.“

Barnewitz erläuterte die komplexen biologischen und psychischen Folgen von Folter und die fatalen Konsequenzen für das Opfer und im weiteren Sinne auch für eine Gesellschaft, wenn Traumatisierten medizinisch nicht geholfen würde. Denn eine Traumatisierung kann nicht nur bei jenen erfolgen, die unmittelbar in ein traumatisches Ereignis involviert waren, sondern auch indirekt ausgelöst werden, indem Personen Gewalttaten oder traumatische Ereignisse vermittelt erfahren würden. Gerade in Deutschland habe nach dem 2. Weltkrieg keine Betreuung der Menschen, die massive Gewalt direkt oder indirekt erlebt und erfahren hätten, stattgefunden. Einerseits habe es damals die Diagnose Posttraumatische Belastungsstörung noch nicht gegeben und andererseits hätten vermutlich Scham und Schuld des „Tätervolks“ und damit verbundene Vermeidungsstrategien eine wirksame Therapie verhindert.

Das Risiko einer nicht behandelten Traumatisierung bestünde für die Betroffenen in einer Gegenwart, die nicht mehr von der Vergangenheit zu trennen sei und zu unkontrollierbaren Reaktionen auf bereits lang zurückliegende Erlebnisse führe. Nicht therapierte Traumata wirkten sich auch auf die nachfolgende Generation aus, indem Tabus entstünden oder innerfamiliäre Bindungen gestört würden.

Eine kollektiv traumatisierte Gesellschaft benötige meist Jahrzehnte, bis sie eine tatsächliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zulassen könne. Sie erfordere nicht nur die Beschäftigung mit dem gesamtgesellschaftlichen Kontext, in dem traumatische Ereignisse stattfanden, sondern auch mit der eigenen Familienbiographie und dem eigenen Umgang mit dem direkt oder indirekt Erlebten.

Die Nachwuchswissenschaftler Diego Marinozzi und Leonardo Pascuti wiesen auf die Bedeutung des Holocaust als universales Paradigma hin. In ihren Forschungsprojekten setzen sie sich kritisch mit der in Lateinamerika verbreiteten Gleichsetzung lateinamerikanischer Militärdiktaturen und nationalsozialistischer Diktatur auseinander hin. Marinozzi hob hervor, dass der Vergleich in Argentinien vor allem im linkspolitischen Spektrum als Instrument der politischen Argumentation diene.

Leonardo Pascuti verortete die Erinnerung an den Holocaust in Brasilien insbesondere bei den immigrierten Überlebenden und den jüdischen Gemeinden. Darüber hinaus fände der Holocaust als Sinnbild für Gewalt mit Bezug zur brasilianischen Gegenwart besonders im Bereich der Kunst seine Anwendung wie zum Beispiel in der brasilianischen Hip-Hop-Szene.

Leonardo Moreira Pascuti, M.A.

Das zweitägige Symposium war von einer intensiven Diskussionsatmosphäre geprägt und ließ deutlich werden, welchen Herausforderungen bildungspolitische Institutionen gegenüberstehen, die zurückliegende Erfahrung totalitärer Herrschaft vermitteln. Um die Vergangenheit für demokratische Bildung zu nutzen, müssen bestehende Konzepte überarbeitet und an gesellschaftliche Entwicklungen angepasst werden.